港には民宿西のお婆ちゃんが迎えに来てくれていました。

フェリーを降りると真正面に見える、写真中央の竹垣のある家が民宿西です。

西のお婆さんは電動4輪スクーターに乗って来てました。

一瞬、飯作ったり大丈夫なのだろうかと思いましたが、よく見ると島の婆さん達は結構この電動4輪スクーターを愛用されている感じ。

蓋井島大山(252m)

【前書き】

蓋井島には民宿が3件ほどあるようですが、仕事で泊まった同僚より食事の内容が良かったとの情報を得、この連休中に義父母を連れて行くことにしました。

宿泊は民宿西(TEL0832-86-6275)。目的は大山登山とエミューを見て、時間があれば魚釣り。

【年月日】’07.5.3(木)〜4(金)

【同行者】義父母、長男

【蓋井島情報】相互リンクしています。蓋井島ホームページ

【写真と解説】

|

民宿西 |

| 3日、吉見17時発の蓋井丸に乗りました。船は揺れに揺れて、少し船酔い。 港には民宿西のお婆ちゃんが迎えに来てくれていました。 フェリーを降りると真正面に見える、写真中央の竹垣のある家が民宿西です。 西のお婆さんは電動4輪スクーターに乗って来てました。 一瞬、飯作ったり大丈夫なのだろうかと思いましたが、よく見ると島の婆さん達は結構この電動4輪スクーターを愛用されている感じ。 |

|

夕食 |

| 会社の同僚が泊まった時は、海が荒れて魚が無かったのでサザエ、アワビ、ウニ主体の夕食だったとか。 今回は、左上からサザエの刺身、蛸の酢味噌、アラカブとふきの煮付け、カレイの刺身、イカの刺身、イカ等のフライ。充分に腹いっぱいになる量で味もまずまず。 この他にヤズの刺身や小魚のフライも食べろと出されましたが、食べ切れませんでした。 朝食はサザエの炊き込みご飯とイカ焼きでした。これで\5500です。 プライバシー云々言う人には不向き。婆さんと話をして、ただ、安くゆっくりしたい人には良いかも。 |

|

牧場跡付近から230mピーク |

| 珍しく長男が山に付いて来ました。 牧場跡付近の桑の木?の中で道が分からなくなりかけましたが、何とか山に向かう道を探すことが出来ました。 今日は、雨も降る予報だったので230mピークの要塞跡を見て、引き返しました。 登山道には赤テープもあり、比較的人が登っている形跡が認められました。 |

|

エミュー |

| オーストラリア原産のダチョウ目の鳥です。 エミューの油は“ガマの油”のような効用もあり、口コミで少しずつ売れているようです。 飼育場は蓋井小学校の上手にあります。 エミューを見ていたら、たまたま軽トラックでおじさんが来て、雛や卵を見せてくれました。親鳥は人間に寄って来ますが、雛は逃げ回っていました。 |

|

エミューの雛 |

| 孵化して1週間位の雛です。 餌を食べていましたが、扉を開けると全部奥の方に逃げてしまいました。 ホームページで調べるとエミューは結構多くの動物園や飼育場で買われているようです。エミューオイルもアボリジニが昔から薬として使用してきたものだとか。 島の発展に役立てば良いと思いますが、島は狭いし。 話は変わりますが、蓋井島で採れた魚は北九州の日明に運んでいるとか。知らないところで繋がっているんですね。 |

【後書き】

蓋井島へのフェリーは1日3便。日帰りの人が多いようですが、たまにはのんびり1泊して過ごすのも良いかも。

岩壁では外海方向でイカが釣れていました。現在、港先端で工事をやってて釣れなくなったと西のお婆さんは言ってましたが、内湾では渓流竿で小さなメバルが数釣れました。釣り客は結構多いようです。

【前書き】

仕事で蓋井島(ふたおいじま)に行った折、島に大山と言う252mの山がある事を知りました。

連絡船の発着所からは金毘羅神社(148m)と乞月山(こいづきやま)(149m)が見えますが、大山は金毘羅神社の陰に隠れてほとんど見えません。

登山道があるか、否か分りませんが、インターネットで調べるとありそうなので行ってみることにしました。尚、マムシが多いと聞いたので涼しくなったこの時期に挑戦することにしました。

【年月日】’05.11.26(土)

【コースタイム】吉見港連絡船(9:00)→蓋井島(9:40)→金毘羅神社(10:05)→牧場跡(10:30)

→230mピーク(11:05)→大山252mピーク(11:30)→247mピーク(11:50-12:05)

→大山(12:20)→230mピーク(13:00)→牧場跡(13:20)→港(13:50)

【同行者】単独

【場所】国土地理院 ウオッちず地図閲覧サービス(試験公開) 513016 2万5千分1地形図名:蓋井島 [南西]

詳しい参考地図:http--happytown.orahoo.com-yamasakebird-images-2004102709P004417ee8a603053.pdf

【写真と解説】

|

蓋井丸から蓋井島 |

| この日は晴の予報だったので澄んだ空気と景色を期待していたのですが、生憎の曇り。 船も少し揺れて船酔いしました。 蓋井島は釣りのメッカで、何年か前に瀬渡しの遊漁船が転覆して死者が出たことがあります。 写真左の山が乞月山で右の山が大山を含む3つのピークです。 |

|

乞月山 |

| 写真左端が鐘ヶ崎で直ぐ右のピークが金毘羅神社です。今日は金毘羅神社にまず登ります。 写真中央正面の山が乞月山で海岸沿いは岩場です。 |

|

蓋井丸 |

| 蓋井港に着いた蓋井丸。 蓋井丸は80人乗りの小さな船で当然、車は乗れません。お客さんは私以外に釣り人が数名でした。 便数は季節で変わりますが、この日は吉見港発9:00で渡り、蓋井島発15:00で帰らないと他に便はありませんでした。 因みに島内には車が走っていますが、車にはナンバープレートが付いていませんでした。 |

|

金毘羅神社から乞月山 |

| 金毘羅神社は標高148mです。昔、風車発電機があったらしいです。 乞月山は写真右端の山です。 写真奥には鬼ヶ城や竜王山等が霞んで見えています。天気が良ければ、はっきり見えると思います。 |

|

牧場跡から230mピーク |

| 牧場跡と言うから少しは広々とした草原をイメージしていましたが、本当に狭い空間です。一応、北東方向と南西方向に海が見えはするのですが。 手前の何とも言えないほど繁った木々を見て登る気力を一瞬失ったのですが、入ってしまえば、道は明瞭で比較的登りやすい道が付いていました。 |

|

要塞跡 |

| 230mピークの手前に最初の要塞跡が現れます。 赤レンガ積みで表面をコンクリートで被覆していますが、非常にしっかりしており、とても60年以上前のコンクリートとは思えません。 写真は要塞跡を抜けてから撮ったものですが、ここへは窓から入ってくることになります。 |

|

擬似砲台跡 |

| 230mピークには三角点の木の標識があります。 230mピークを過ぎると所々に擬似砲台跡があります。252mピークと247mピーク等にある本当の要塞を敵の目から守る為に擬似砲台をわざと海から見えやすいように作ったのかな? 現在では木で海は見えませんが。 |

|

大山山頂要塞跡 |

| 252mの大山山頂の要塞跡です。 この要塞跡も非常にしっかりしているように見えます。 姉歯建築設計事務所の構造計算偽造問題が騒がれていますが、計算だけでなく、現場でコンクリートに水増ししてコスト削減するのはずっと昔から分っていたのを放置しておく等の国も含めた構造的体質が問題だ。 民間に出来ることは民間にと言うが、民間の特徴は手抜きなんだよ。チェックを完全に民間にさせたらこんなことも今後も起こるだろうという良い教訓だと思うね。 それにしてもこの要塞のコンクリートはしっかりしていると思う。 |

|

大山山頂 |

| 帰りに大山の山頂、即ち要塞の頂上に登ってみました。 コンクリートの分厚い蓋が被せてあって、西の方向に隙間が空いて監視出来るようになっていました。 この後、登山道に戻ろうとしてちょっと道に迷いました。磁石を取り出して方向確認後、登山道に復帰。 |

|

247mピーク要塞跡 |

| 大山252mから先は赤テープもなく、道も少し不明瞭なので行くのを止めようかとも考えましたが、気力を取り戻して進むことに。 この日、山に入ったのは私一人なので蜘蛛の巣(女郎蜘蛛)の多いこと。 ここも展望は無し。勿体無いな! |

|

247mピーク下から大山 |

| 247mピーク下で少し休憩して昼食を摂る。 木の間から大山252mピークが見えています。距離があるように見えますが300m位でしょう。 |

|

登山道 |

| 247mピークから下りの状態です。 蓋井島には山口県指定天然記念物のヒゼンマユミ群落があるとのことですが、どれだか分りません。 |

|

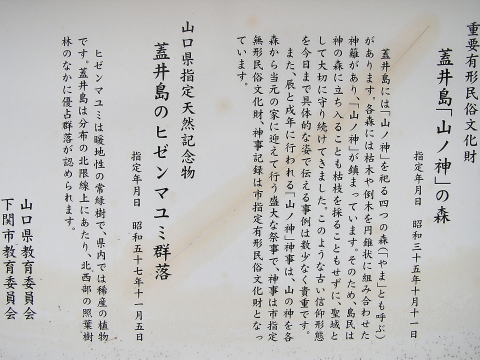

案内板 |

| 港にある案内板です。 吉田松陰が幕末に蓋井島の金毘羅山の台場の視察に来たとの案内板もありました。 |

【後書き】

天気が今一で残念でした。この晩、一晩中雷雨。雷の激しかったこと。

砲台跡周りの木を切って欲しいけど、「山ノ神」を大切にしているのなら無理かな?

それなりに面白い山歩きでした。