林道が砂利道からアスファルトに変わる、変わり目辺りです。2万5千分の一地形図では814m地点付近になると思います。

林道を挟んで反対側にも登山道らしき道が山の中に進んでいる様な感じだったのですが、岳滅鬼山へでも直登する道かな?

障子ヶ岳(948m)

【前書き】

国土地理院のウオッちずで“障子ヶ岳”を検索すると福岡県には三池郡、田川郡香春町、田川郡添田町の3箇所に存在する事が分ります。今回の障子ヶ岳は添田町、即ち、英彦山の南西に位置する障子ヶ岳です。

この障子ヶ岳は、現在ではあまり本で紹介されていませんが、山渓の昭和50年版アルパインガイド“九州の山”には「登山が容易な割には、尾根一帯にツクシシャクナゲの大群落があり、開花期の美観は英彦山系中随一。」と紹介されています。

英彦山近辺の山を現在登っており、今回はこの障子ヶ岳に登りました。

【年月日】’06年4月23日(日)

【コースタイム】登山口(9:50)→山頂(10:20)→896mピーク?(11:00)→山頂(11:20)

→登山口(11:50)

【同行者】単独

【場所】国土地理院 ウオッちず地図閲覧サービス(試験公開) 503017 2万5千分1地形図名:英彦山 [北西]

【写真と解説】

|

登山口 |

| 登山口は大南林道の岳滅鬼峠への登山道を過ぎて、更に少し深倉峡の方に進んだ所にあります。 林道が砂利道からアスファルトに変わる、変わり目辺りです。2万5千分の一地形図では814m地点付近になると思います。 林道を挟んで反対側にも登山道らしき道が山の中に進んでいる様な感じだったのですが、岳滅鬼山へでも直登する道かな? |

|

ツクシシャクナゲ |

| 植林地帯から急登の自然林に変わり、山頂近くにシャクナゲの木がちらほらありました。 残念ながら花芽はほとんど付いておらず、今年は駄目なようです。 昭和50年版“九州の山”に大群落とあったのでもっと凄いのかと思っていましたが、あまり大したこと無いです。 ツクシシャクナゲならやっぱり犬ガ岳の方が凄い。 |

|

アセビ |

| シャクナゲは今年はだめそうでしたが、白い壺状の花びらが地面にたくさん落ちていました。 周りを見てもその白い花びらは目に入らないし、上を見てやっとその花を見つけることが出来ました。 アセビのようです。 山頂手前のなだらかな斜面に咲いていました。 |

|

障子ヶ岳山頂 |

| 山頂は少し広くなっていますが、樹木で展望は得られません。 周囲が見えたら英彦山、黒岩山、岳滅鬼山等が眼前に見えるはずなのですが。 今日は高気圧が近づいて晴れるはずなのですが、まだガスが掛かって、周囲の山は木の間からも見えません。 登山道が西北西の方向に続いているので896m地点まで行ってみることにしました。 |

|

尾根の登山道 |

| 登山道は非常に気持ちが良いです。 写真左側にガスが湧いて白く霞んでいます。途中から植林に変わります。山頂や尾根まで植林するのはやめて欲しいものです。 英彦山山系でも鹿を良く見ますが、共存できると良いです。昔は、九州にも狼や熊がいたのでしょうが、絶滅したのですから。 熊は祖母・傾山系でまだ騒がれてますが。 |

|

深倉峡の注連縄 |

| 障子ヶ岳の平らな尾根は、ほぼ東西に走っています。深倉川を挟んで南側には岳滅鬼山から釈迦ガ岳を結ぶ尾根が走っています。 その尾根が木々の間から時々見えるのですが、下の方に深倉峡の男魂岩の注連縄が見えました。 道路も舗装されている様なので下山後は深倉峡側に車を進めることにしました。 尚、この写真はズームで拡大しています。 |

|

不安定状態の岩 |

| 障子ヶ岳から896m三角点を目指して歩いていくと、植林地帯に変わります。 変な岩が出現。どこが変か、分りますか? 岩の左下が抉れています。と言うよりもこの岩が小さな岩に乗っかった状態。非常に不安定です。 人が手を加えたのか、自然にそうなったのか、分りません。 尚、896mピークの場所は分りませんでした。よく地形図を見るとピークからちょっとずれた位置に896mの三角点はあるようです。 |

|

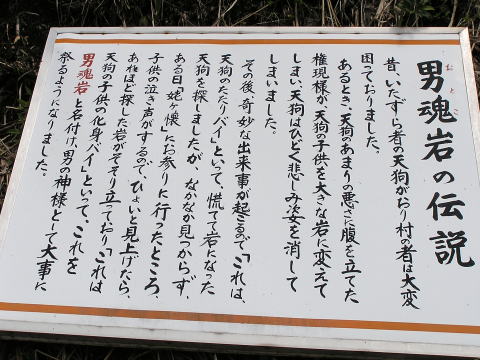

男魂岩看板 |

| 下山後、あの注連縄を見るために深倉峡側に車を進めました。 ゆっくり案内板等を見たいのですが、早く帰って家の用事の為に車を渡さないといけないので案内板も写真撮影。 しかし、男魂岩がどこにあるのか、分からない。 周囲を見渡して、この看板の上の方に聳え立っているのが、やっと分りました。 |

|

男魂岩 |

| 見上げると正に男魂岩でした。 しかし、男岩ではなく、“魂”の入った男魂岩の命名はいいですね。 今、古事記を通勤電車の中で読んでいますが、中々昔は表現があからさまで分りやすくて良いです。 現在の我々の狭い時代感覚で日本人感を決めると本質を間違うかも。 |

|

注連縄 |

| 注連縄はヘビの交尾の状態を現したものと言われています。農業をやり始めると生産は天候に左右されるため、神様は天にいる事になります。従って、“天にまします”となる訳です。 農業をやる前は狩猟採集ですから人は下、即ち、地面を見て採集する訳です。地上を這いずり回り、精力旺盛なヘビが生命の源の代表のように思われて祭られるようになった。即ち、注連縄の起源は、天を祭る宗教よりも古いのです。 本当か、嘘か、私は知りませんが。 |

【後書き】

初めて深倉峡に行きました。ゆっくり歩いたら楽しい場所だろうと思いました。

障子ヶ岳はシャクナゲが思ったよりも少ないのにはがっかりしましたが、昔に比べて減ったのか?